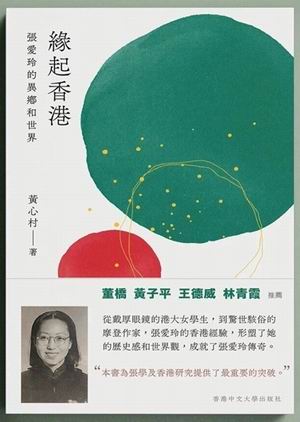

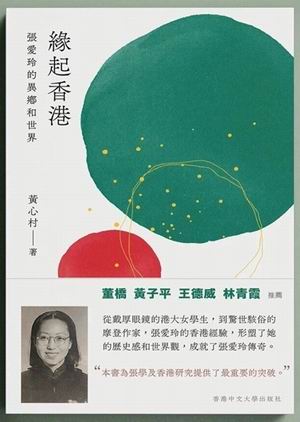

香港大学比较文学系的黄心村教授就读于加利福尼亚大学洛杉矶分校时,博士论文即以张爱玲为题。此后,她在威斯康辛大学执教多年,研究领域扩展到二十世纪华语文学、东亚跨文化研究和视听文化研究。五年前,黄教授来到香港大学,借着筹办张爱玲百年诞辰在线展览的机会,重拾张爱玲研究。她有意识地运用上述诸领域的研究方法,利用新鲜出土的材料,辅以"焦距的调整",最终在新著《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》中展现了一个崭新、迷人的世界,大大深化了我们对张爱玲的认识。在接受《上海书评》的采访时,她谈到了我们要在何种参照系下怎样重新阅读张爱玲:不能简单地将她与同时代的作家相比,而是要"从张爱玲重新出发",去挖掘她背后更加丰富、深邃的文本空间与创作源头——不仅仅包括她的文字写作,还有她的图像创作、她对设计的理解……

说到走山路,挺有意思的。我刚到港大工作的时候,其实很少想到张爱玲。2020年张爱玲百年诞辰,我猛然有了要做点什么的念头。我本来就研究过她,因为策展而仔细阅读了大量档案资料,也重新寻访了她当年的路线和出没的空间,突然就好像被"打中"了,有一种强烈的意识——"这是张爱玲的香港大学"。这么多年一直没有人来仔细梳理她和港大的关联,仿佛冥冥之中自有安排,必须由我来做。从校园大学道走蜿蜒的山道上西半山,之前是很窄的山路,现在不一样了,是宽阔的马路。走到宝珊道8号,你就发现:多高啊,真是像登天一样的感觉。当年张爱玲作为第一批学生搬进宝珊道8号的圣母堂宿舍以后,白天下山去念书、上课、坐图书馆,结束一天的课程之后,回到那个宿舍,就不会再下来了。那条漆黑的山路,那么高,那么崎岖,那么远,住圣母堂的女生回到宿舍都是乖乖待着,基本上没有社交生活。那么,她们做什么呢?对张爱玲来讲就是看书,大量地阅读。

黄心村:《小团圆》前两章中,临考的女生个个叫苦连天。张爱玲选的港大文学院当年有四个不同的组合选择,她选的是Group A(第一组),主修英文和历史,是难度最高的组合。所以,即使是要把规定的主修课完成,已经花去很多时间和精力,再加上长长的课外阅读书单,她的时间安排得很满。她的英文和历史成绩很好,但中文的成绩没那么好,所以她说自己每科都拿第一,属于记忆的误差。

您前面提到的一个点特别有意思:您在张爱玲百年诞辰的时候突然意识到,原来这是张爱玲的港大,您仿佛被"打中"了。这是一种什么样的感觉?

黄心村:是被"打中"了。原因是什么?因为我之前研究张爱玲,都把她看成是上海的张爱玲。我第一次接触张爱玲是大学时,张爱玲刚刚"解冻",柯灵先生写了一篇《遥寄张爱玲》,发出一个信号:张爱玲作品可以重新出版。上海书店马上在1985年就影印出版了《传奇》,我那一册上写下的购书日期是1987年。当时觉得这书的封面实在是怪异得很,晚清仕女图,配上一个没有五官的绿幽幽的人形,鬼一样地往里探望。读起来,整本书的年代感特别模糊,完全没法定位。我心想,这是什么东西啊,怎么还有这样的文字?她真的就是这样,猝不及防地重新降临到上世纪八十年代的中国。我生长于七十年代,我们所受的教育完全没有让我们做好准备来接受这个完全不同的文字的世界、感性的世界,我就这样被"打中"了。后来拿她做博士论文选题,这是思考之后的有意选择,不算被"打中"。

上海的张爱玲是我们比较熟悉的,一提起她,我们就会想到海派文学,就会想起旗袍、摩登、言情这些元素。等我们看到香港的张爱玲的时候,发现原来还有这么丰富的内容。回头想想,她在上海沦陷那段时间,也是二十多岁,是她作为一个天才作家的作品井喷期;可是,理论上来说,一个作家更为成熟、完善的作品,应该是在人生的后半程。这样说来,香港的张爱玲与张爱玲的香港是一个特别有价值的题目。您写完这本书后,是不是还有意犹未尽的感觉?

黄心村:是意犹未尽,责编陈甜最明白,我常对她说:"哎呀!这个没有写进去!"书定稿之后,依然不断地有新鲜的资料涌现。比如佛朗士,我们之所以觉得他是一个传奇人物,是因为我们对他了解太少,而了解到的那些内容又特别有声有色。关于佛朗士,可以不断挖下去。对许地山的研究也远远没有做完,我希望会有年轻的学者继续做下去。研究许地山对学者的要求非常高,需要精通中文、英文还有梵文,重新去看许地山这样一个多才多艺、在多语言体系里工作的学者在二十世纪二三十年代的学术地位和学术影响,这是一个大工程,可以作为一批博士论文的题目。

对斯黛拉·本森(Stella Benson)的挖掘是我自己给自己的功课。她1944年说过那一句"外国女作家中我比较欢喜Stella Benson",一直是一个历史的悬念。大家都引用,说张爱玲最喜欢的外国女作家是本森。但是,本森究竟是谁?为什么张爱玲和她之间会发生联系?我当年写博士论文时没有解决这个问题——我研究的就是沦陷时期的上海,还写到了女作家聚谈会,可也只是提了一句,没有深究。隔了那么多年,始终无人来发掘这个课题,它等了我这么久,我觉得这是命运让我完成的功课。我花了大半年的时间阅读和梳理本森的作品和相关资料,最后写成一个三万多字的章节,却是意犹未尽,还可以做下去。

您书里关于本森那章我非常喜欢,有一个重要原因:她是一个女性作家,去了那么多的地方,居然还在协和医院短暂工作过。而且,您通过挖掘张爱玲的文本参照系,竟然发现了佛朗士和陈寅恪一张共同的照片,真的太有意思了。

你提到的佛朗士的照片来自港大中文学院的相册。佛朗士的右手边坐着精通汉学的忻祖尧神父,左手边是陈寅恪,但就是没有人知道中间这位当年也是一位传奇人物。我看到那张照片的时候惊呆了。找了很久,这是我见过的最清晰的佛朗士肖像了!而且他的穿着特别体面。按照张爱玲的描写,他非常邋遢,用一块暗败的绸子充当领带。中文学院合照里的他应该是穿了最好的一套行头,领带也整整齐齐的,完全看不出现实生活中是如此的不拘小节。

您前面谈到张爱玲也读日本文学,我有一种感觉,民国时期那些先接触西方文学或者学术的人,好像都不太接受日本文学,清末民初直接去日本的人倒容易受到影响,比如胡兰成——不过,他特别容易被各种东西蛊惑。尤其是他晚年在日本度过,也写了相当多的文章,对日本的感觉一惊一乍的。光凭这点来看,他跟张爱玲就是很难交流的。

黄心村:他们两个人完全是两种趣味,因为沦陷上海非常特殊的环境和气氛,才有那么一段关系。张爱玲跟胡兰成的关系我是很不愿意涉及的,我在书里只提过一次胡兰成,恨不得根本不提。张爱玲背后的文本参照系的主体部分是英语和英美文化,日语和日本文化是跟着战争进来的,是一种强迫性的、占领者的文化。对中国传统文化,张爱玲有她的距离感;其实对英美文化、英语世界,她也有距离感,对日本和日本文化的距离感自然更多。这一点,胡兰成从头到尾没法理解。张爱玲作为一个写作者的天赋所在,就是永远会保持距离感,不会因为任何原因放弃审慎的态度。跟胡兰成那段关系当中,我想她就是这样的。包括1946年初她从上海到浙南旅途中写的《异乡记》,虽然是游记,在记录的同时就把旅行经验虚构化、小说化了,将"他乡"里的"他"迅速归档。即使是非常痛苦的情感经历,她也能做到保持距离感,而且永远不忘写作的初衷。我觉得这是特别珍贵的,是胡兰成完全无法企及的。

她在《异乡记》中写到的乡下风物,比如被杀掉的猪"笑嘻嘻的……极度愉快似的",非常有她的特点。上一句可能在讽刺,下一句马上是一种淡淡的悲哀或慈悲。两种感情永远同时存在,特别动人。读她的文章,就像您刚刚说的,有一种距离感——她太敏感了,一开始就看透了一切,不会离得特别近,始终都能保持着一种独立或者说清醒。

黄心村:对,她会在两个感性世界里调整,她有很柔软的一面,有内心慈悲的一面,但是马上"酷烈"就进来了,而"酷烈"的背后又是清澈的东西。她永远可以在亮色和暗色这两个不同的感性世界里做各种各样的调整。

张爱玲谈食物的那篇《谈吃与画饼充饥》,也是比较后期的,从中能看到她不断吐槽美国的食物——如您所说,她对英文世界也始终保持距离。但就是这样一个她,在《对照记》里非常深情地写她的祖先,"他们只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次"。这里就能看到她完全没有距离感的那一部分,看到她最挚爱而又难以表达的那一部分是什么。很复杂,也很有意思。

黄心村:这句"他们只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次",我觉得其实讲的是文本的再生。死亡成为一种文本,可以重复。张爱玲很厉害的一点就是,可以把任何文本里的瞬间放回到一个非常感性的世界里,然后又可以从感性世界里抽离出来,再回到一个绝对抽象化的文本里,她在中间穿来穿去没有任何障碍。

2009年《小团圆》公开出版时,有一种批评说她写来写去就是那点事情。这一点恰恰特别动人,您在《缘起香港》就有精彩的阐述,她怎样在不同的时期、不同的文本里,反复叙述同一件事情,不断地重写自己的作品。台湾地区当时也有人抵制这本书的出版。

黄心村:我觉得《小团圆》的接受过程很有意思。书刚出来的时候,大多数人或者读不懂或者不喜欢,现在不一样了,大多数人认为这是一部杰作,至少也承认这是她的代表作。几年前,我在台湾"中研院"主持一场讨论,台湾大学外文系的学者张小虹上台发言时,对着坐在下面的宋以朗先生说,她认为《小团圆》不该出版,这是违背伦理的,这是张小虹一贯的观点。但就在这几年里,她的态度有了一百八十度的转变,她终于读了《小团圆》,认为这是一部杰作,还向宋以朗先生道歉。

记得《小团圆》刚出来的时候,还有索隐派忙着寻找书中每个角色在真实生活中对应的历史人物,很多人下了工夫去做。我自己拿到书后没有马上去看,一直放着,过了几个月才鼓起很大的勇气去看——看了以后非常难受,因为我觉得它是一种毫不留情的自我解剖。现在回头去看,宋淇1976年写信劝她不要出版《小团圆》,说时机不对,会给人误解成自传,是非常正确的。当年不是阅读这本小说的时候,直到前些年也仍然不是。但是今天确实是重读《小团圆》的好时机。

以前我认为张爱玲最好的作品是上海时期的《传奇》《流言》,现在我觉得《小团圆》是她的集大成之作——如果在张爱玲的所有作品里只能选一部代表作的话,我会选《小团圆》。而且,这部集大成之作她从上世纪五十年代就开始酝酿了,要讨论什么是"生命书写",《小团圆》绝对是"生命书写"。七十年代她写完《红楼梦魇》,就讲到《红楼梦》是小说而不是自传,提出这个论点的时候她同时在写《小团圆》的初稿,仿佛也是对她未来的读者说,我写的是小说,不是自传。她的晚期写作的脉络可以从这两部作品体现出来,几十年的苦心经营,就在《小团圆》和《红楼梦魇》的互文关系里。

您在书中提到,"《小团圆》和《易经》是小说,虚构的骨架里,细节却是精准的"。这种视角远比您说的考据和索隐更有魅力。此外,您还提到,"《小团圆》出版后,吸引了不少'索隐派',将小说中出现的人物一个一个的与张爱玲生活中出现过的人物对号入座。其实真正想探张爱玲隐私的读者,不妨在《红楼梦魇》中淘淘宝贝,兴许比为《小团圆》做索隐收获更多,且韵味无穷"。就像张爱玲看《红楼梦》一样,这个视角也可以作为我们理解张爱玲的一种借鉴。

黄心村:对。我分析《红楼梦魇》的那个章节,最早的版本写于十年前,正是《小团圆》索隐派热火朝天的时候。所以当时我说考据《小团圆》还真不如仔细看看《红楼梦魇》,《小团圆》是小说,而《红楼梦魇》则不妨读成自传,其实是在开那些索隐派的玩笑。与其费心去将小说角色与真实的历史人物一一对应,不如再回到文本,去仔细读一读写于同一个时期的《红楼梦魇》,其中有太多的个人书写,有非常非常多的生命痕迹。

您尝试还原、想象了张爱玲晚年在海外写作的书桌,您觉得张爱玲的书桌或者张爱玲的书架,如果有的话,是什么样子?

黄心村:两年前我做展览的时候,还想当然地觉得应该重建一个张爱玲书架,后来一想,不对,她根本没有书架,书看完就不要了,基本没有留下什么。她的遗物里有书,但是非常少,而且是零零碎碎的,不成系统。1968年殷允芃去麻省访问张爱玲,随后写了一篇访问记。张爱玲对此是很不屑的,认为写得不好。我觉得那篇访问记最有价值的是,让我们看到张爱玲的书桌——她在书桌上摊开的是什么?同时在进行的工作是什么?1967年赖雅去世,在张爱玲的生命中是非常重要的事件,她突然恢复了单身,而且再也不用为了谋生去写一些自己本来没计划、没兴趣写的剧本——她并不真心想要编电影剧本,不过是为了赚钱而已,因为赖雅不断地中风,需要她来支撑两个人的小家庭。但是1967年丈夫去世以后,这个问题就没有了,同时皇冠出版社又出现了,按宋淇的说法,皇冠成了她的"衣食父母"。所以,1967年之后她的生活已经不成问题了,她进入了写作高峰期:《易经》《雷锋塔》《小团圆》《红楼梦魇》,还有三篇写了二十年的短篇小说——《色戒》《浮花浪蕊》和《相见欢》;此外就是《海上花列传》的翻译,先是译成英文,又是译成国语。这一切工作都同时在她的书桌上进行。所以书桌的还原是很重要的,书架则是无法还原的。书桌的景象标志着她进入了晚期写作的高峰,我觉得这是最精彩的张爱玲。

这恰恰也是我们过去不太熟悉的,与上海的张爱玲很不一样的异乡的张爱玲。过去大家提到张爱玲,都感觉她在海外过得不太好似的。您通过再现她的书桌,再现她成熟写作期的一系列的研究、翻译、写作,非常有力地说明了她创作时的自我意识非常强烈,对自己要写什么、要写成什么样子有高度自觉。特别是她跟宋氏夫妇的那些通信,也是一个巨大的宝库。

我觉得,对写作者而言最重要的是写作自由,想写什么就写什么。经济独立不见得就是富裕,但可以不用为了钱而去写一些自己本来不想写的东西。1967年之后,张爱玲进入晚期写作的高峰期,她拥有了这种自由,而很多写作者是做不到这样奢侈的。从这一点来讲,我根本不觉得张爱玲不幸。很多人写到她的晚年,比如各种张爱玲传记老是说她孤独终老、晚景凄凉之类,如果读了她的书信集、了解她晚期写作的状况,就不会得出这样的结论。

感觉这些评论中其实是存在某种性别视角的,仿佛一个女人只要最后独自死去,就一定是非常孤独、凄凉的状态。能否请您谈谈张爱玲研究与阅读中存在的性别视角问题?

黄心村:我想到了本森。本森三十出头才结婚,在她那个年代是很晚的。她在日记里面写道:"我想有伟大的成就,婚姻是个障碍。"她说如果有一天,我变得跟常人一样,有平平常常的婚姻,过一种附庸的生活,我不会有任何生存下去的幻想。当然,她后来还是结婚了。我觉得这是张爱玲跟本森这位她最喜欢的外国女作家的共同点:她们的生活是为了写作,写作是至关重要的,即使最为伤痛的时候、感情经历最为跌宕的时候,写作的初衷永远都在。在她生命很艰难的关头,写作是一种救赎。说她凄凉也好,说她孤独终老也罢,背后是一种我们文化里根深蒂固的性别保守主义。但是,对一个纯粹的写作者而言,如果我们说"生命写作"的话,什么是最完美的?肯定跟世俗的标准不一样。至于说"孤独",我在想,张爱玲什么时候用过"孤独"这个词?《小团圆》初稿完成后,宋淇写信对她说,前两章很琐碎,读者不会喜欢的,而且都是以前写过的,从市场和读者需求的角度,建议她把前面两章删去。她回信说不能删,因为这两章是必要的,是"key to her character",是建立九莉的人物形象的关键。为什么呢?因为是"高度的压力,极度的孤独"——这里就用了"孤独"这个词。它讲的是一种特殊的情境,战争爆发,在一群陌生人里死去,亲人都不知道发生了什么,是"极度的孤独",这还不够,甚至还有"高度的压力"。此外,她还有一处讲到孤独。她说《红楼梦》是起了个大早,出现得非常早,在西方文学都没有出现这种长篇叙事文学的时候,《红楼梦》是一座孤独的高峰。一个人自由地写作,不趋求于他人意志,对这样的状态,她是不会用"孤独"来形容的。用世俗的观点来衡量她的晚年生活状态,显然不适合。张爱玲的女性主义是不明显的,可是,她的女性意识自始至终都在。

她早期有一篇曾遭批评的小说《殷宝滟送花楼会》,里面提到离婚的事情,殷宝滟劝那个女生说,"我自己就是离婚的人的小孩子,我可以告诉你,我小时候并不比别的小孩特别地不快乐"。她其实很早就借小说人物之口,谈到了自己对父母离婚的看法。

黄心村:没错,她的女性意识、批判意识自始至终都在。在1945年《纳凉会记》里,她就说过"读报纸的文字,是要在两行之间另外读出一行来的"。她从很早开始就已经下意识去瓦解各种既定的结构。她不是很自觉的女性主义者,我们不能给她贴一张"女性主义"的标签,但她肯定是用解构的方式去看待任何既定俗成的规矩。你如果给她贴标签她肯定是不干的。

她也写伤痛,我其实很早就想写一篇叫《张爱玲笔下的伤痛》,非常有意思,还在构思中。《小团圆》对伤痛的描写真的是切肤之痛,《异乡记》里也写到了伤痛。可她在书信里是不提的。宋淇、邝文美是她那么好的朋友,赖雅去世,她信中也只淡淡一句"详情下次再讲",到了"下次",没有"详情",也没有"再讲"。母亲去世,她也一笔带过。她给邝文美的信中喜欢用"低气压"这个词,信里说"最近有点低气压",其实是经历了很大的挫折。没有虚构的框架,她是不会真正谈及伤痛的。

您在书中写到张爱玲对颜色的精准观察,把她写的大海和本森写的大海对照,非常有意思。您也一定注意到了,她对声音的描写很细致,很喜欢记录不同的外语和方言,然后转换成汉字。《小团圆》中有个片断,刘氏女校里的陆先生,带着学生原地踏步,说"几夹右夹,几夹右夹"。您的母语是吴语,读到这句,您反应过来她在说什么了吗?她这种还原声音的写法,您怎么看?

黄心村:你提出了一个很重要的课题,即张爱玲文字的声音层面。我读《海上花列传》吴语本没有障碍,再对照张爱玲的国语本,就能看到她做了什么。张爱玲说她的母语是南京话,而且是被北边话和安徽话冲淡的南京话,是她自己把上海作家这张标签给撕掉了。吴语其实是她的第二语言,学到近乎母语(near native)的程度,正因为是学来的,才能辨析母语和国语之间的差别,才可以做翻译。如果吴语是她从小成长的那个环境里的语言,她不会有那样的自觉性。

声音这个话题太有意思了。我一直很想知道,张爱玲说话是什么样的声音。殷允芃在访问记里说,她是北京话带点安徽口音。我很好奇,殷允芃是一个台湾的女学生,她怎么听得出张爱玲的安徽口音?是不是她的生活环境里有籍贯安徽的外省人?白先勇说张爱玲是淡淡的京腔,还有人说她的国语说得很标准——我想,说张爱玲国语标准的人,自己肯定是有口音的。我也在想象,张爱玲的英语是什么样的。她的中学圣玛利亚女校是美国圣公会创办的,到了港大,又进入了一个英国音的世界,她又在美国住了这么多年。有人说她虽然在美国住了很多年,英语仍然带有英国口音。她的声音是在一个多语言、多文化的环境里形成的,一定是多声道而不是单声道的:有时候是安徽话,有时候是南京话,有时候是上海话,有时候又是很纯正的京腔,然后是英语——英国英语、美国英语,还有就是洗掉了英国音和美国音的那种分不清楚、没有明确标签的英语。她不会被某个地区限定。她赴美途中经过日本写的一封信特别有意思,她就有本事用自己掌握的那么一点日语口语逛街、打车,还去买东西。她在《重访边城》中写在台湾听到山地人说日语,这是声音记忆,唤回了一种久远的语言,战争时期跟着隆隆炮火进来的、强制要学的日语课的声音出来了。声音先于影像和文字。

说到张爱玲这封信,是1955年秋天她坐上美国克里夫兰总统号邮轮兴致勃勃奔向美洲大陆的时候,写给宋淇和邝文美的第一封长信,其中一个特别有意思的地方是,它把战前、战时和战后整个连在一起,有一种历史眼光在里面,而且空间感特别强,那么简短的描写,你就可以看到1955年日本已经走出战后的阴影,正处在经济快要飞跃的关口,恰恰在那个时候,就像我在书里写的,张爱玲看到的是美国文化渗透下的日本,是她即将要去的美国的文化预演。她写1955年在大阪街头,她看到电视里正在放足球赛,电视的黄金时代即将到来,这是美国文化渗透到了美国占领下的日本。日本对她来讲是一道桥梁,是一片大洋隔开的两个世界之间的一个连接点。她在那个节骨眼上,看到了一张战后新版图。我这样看那封信,觉得特别有意思。

前面您谈到了张爱玲的英语口音,那么,她的英语写作的特点是什么?

黄心村:我曾经不是很喜欢她的英语。读《易经》《雷锋塔》的英文原文,真的用了很大的耐心,我觉得读起来不是很容易,她的英文很难把你抓进去。但是我读了本森的作品之后,就完全理解她的英文是哪里来的,她们俩太像了,真的就是那个年代的典型的英文写作。之所以觉得难以进入,是因为本森这样的参照系已经被遗忘了,但是如果把本森重新找回来,张爱玲的写作就有了她的上下文,就有了来源。所以,像本森这样的作家非常重要。

能否请您谈谈张爱玲的美学追求?

黄心村:因为那个非常特殊的环境和时代背景,张爱玲形成了一种对我而言非常奇特的美学追求。历来大家都把张爱玲想象成一个民国的旗袍女子,实际上她在美学上追求的东西怪异得多,她与李香兰那张合照里穿的裙子就非常奇特。我把它视为一种"坎普"。她的"坎普"就是在沦陷时期的上海与炎樱一起炮制出来的一套美学追求,里面有东洋摩登的东西,也有她们理解的奥斯卡·王尔德的那种新艺术运动以来的唯美和颓废。这是她们所理解的一种标新立异的风格,与时代有那么一点差距,但与时代又是分不开的,因为没有那个时代就没有这样一种美学追求。

张爱玲自己也很喜欢看一些设计作品。

黄心村:是的。《小团圆》和《易经》里都有这样的场景,开战之后,那些教授家里都人去楼空,小说中的年轻的女主人公在教授的书架上找到一本奥斯卡·王尔德的《莎乐美》,她没有将整本书带走,只是把比亚兹莱的插画撕下来带走。是不是真事,我不知道,很可能是虚构,但是很有意思。比亚兹莱对她本人的画作有没有影响,我觉得还可以继续研究。从视觉文化的角度,往下挖掘她背后的参照系——这个参照系不一定是文本的,也有图像。

黄心村:张爱玲的食物书写跟别人是不一样的,她的食物书写大多没有那样美好,我用的形容词是"酷烈":特别尖锐、犀利的食物书写。她在晚期散文《重访边城》和《谈吃与画饼充饥》里都写到在香港重新寻找当年的食物,非常惨不忍睹的经验——面包里可以拉出一根淡黄色的卷发。所以她在香港听到所谓乡音,有人谈生意用上海话,觉得是一件非常恐怖的事情,而食物又这么惨不忍睹,让她觉得要赶紧离开,用她自己的说法是"皇皇如丧家之犬"。香港既然是这样了,就没有必要再来,所以才有诀别。她提及的食物不是什么精致的美食,都是街边小吃,不见得好吃,也肯定不好看。她笔下的食物记忆,也是一种异乡的记忆,从一个异乡到另一个异乡,对她而言,唯一的家园在文字里,是《红楼梦》,是《海上花列传》,是《醒世姻缘传》。我觉得张爱玲是没有归属性的。上海也好、香港也罢,对她来说都是永远的异乡。如果我们放弃追究张爱玲到底是上海的张爱玲还是香港的张爱玲,再回头来重新阅读张爱玲,并构思一个新的框架,整个世界就打开了。

您在书的后记中讲到,"张爱玲从来就不是目的,也不是终点,而是一个窗口、一套方法,一条蹊径,从张爱玲重新出发,我想看看她还能将我们带到多远",能否请您谈谈对今后张爱玲研究的展望?

黄心村:因为我的研究是比较文学的范畴,我还可以继续地深挖她的文本参照系,这是无边无际的,可以展开一张非常多样化、非常广阔的文学关系网。视觉方面,张爱玲和图像的关系也可以往下挖,《缘起香港》里还没写够。至于张爱玲研究作为一个学科、作为人文研究的一个分支会有怎样的发展,我想说有千千万万种可能性,正如林奕华在谈到改编张爱玲之难时说的,有"千千万万的张爱玲们"。

《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》,黄心村著,香港中文大学出版社,2022年7月

您的新著《缘起香港》以张爱玲在香港大学的求学经历为起点,还原她在港大的住所、课堂,而且您重走了张爱玲曾经上学的道路,爬了她曾经爬过的山坡,也考证了她的写作与她的历史老师佛朗士、中文老师许地山之间的渊源。您指出,今天的港大中文学院大致沿袭了当年许地山拟定的格局。能否请您谈谈港大中文学院的现状?今天港大中文学院的师生对张爱玲的香港经历是否还有一些共同的记忆和体验?

重走张爱玲上学路:沿宝珊道往山下走,当年的山路没有沥青铺面,应该比较窄,但路边的护坡石墙和根须盘绕的细叶大榕树应该在张爱玲的时代就有了。黄心村摄于2022年2月。

黄心村:港大中文学院目前的结构确实跟当年许地山改组以后的结构相差不大,可见许地山当年的理念是超前的,他用一种现代的学科整合的方式、角度来重新设置了中文系的课程。张爱玲当年上学的时候,主科是英文和历史,辅科修的是中文,包括文学和翻译。她本来要去伦敦大学念书,因为转到港大,才有了选修中文的机会,但主修英文和历史的志愿没有变。港战爆发之前的两年多里,她的时间基本花在念英文上,在英文系、历史系的必读书目之外,还有一个很长的课外选读书单。中文是辅科,她不见得花很多精力。她真正回到中文环境里是战争爆发后,她在战乱中找到了一份闲职——在冯平山图书馆做防空员,按她自己的说法,还没搞清楚防空员是做什么的,战争就结束了。冯平山图书馆里有很多中文书,其中善本不少,许多明清小说堆在馆里,都是她从小看的——她小时候在父亲的书架上看到什么好玩的就抽出来看,完全没有系统。在战火隆隆之下,她照样还是从冯平山图书馆的藏书架上抽书出来读,抽到《官场现形记》,抽到《醒世姻缘传》,都是命运的安排。可以想象一下那个空间,外面炮火隆隆,而藏书架是封闭式的,你听得到外面的声音,也可以沉浸在书页里面。所以,她重新沉浸于中文是在这样的一个环境里。

甫落成的香港大学冯平山图书馆,1932年。香港大学档案馆藏。

相对于中文系,张爱玲更是一个英文系的学生,她读的那些十七到十九世纪的英文经典现在还在必读书单中,当然,现在英文系的课程要现代化得多,包括很多二十世纪的现代文学作品。张爱玲那个时代,二十世纪文学非常少,因为还在发生中。我觉得如果要寻找一个延续的人文传统的话,可能她与之前港大英文系和历史系的传统更有延续性。说到走山路,挺有意思的。我刚到港大工作的时候,其实很少想到张爱玲。2020年张爱玲百年诞辰,我猛然有了要做点什么的念头。我本来就研究过她,因为策展而仔细阅读了大量档案资料,也重新寻访了她当年的路线和出没的空间,突然就好像被"打中"了,有一种强烈的意识——"这是张爱玲的香港大学"。这么多年一直没有人来仔细梳理她和港大的关联,仿佛冥冥之中自有安排,必须由我来做。从校园大学道走蜿蜒的山道上西半山,之前是很窄的山路,现在不一样了,是宽阔的马路。走到宝珊道8号,你就发现:多高啊,真是像登天一样的感觉。当年张爱玲作为第一批学生搬进宝珊道8号的圣母堂宿舍以后,白天下山去念书、上课、坐图书馆,结束一天的课程之后,回到那个宿舍,就不会再下来了。那条漆黑的山路,那么高,那么崎岖,那么远,住圣母堂的女生回到宿舍都是乖乖待着,基本上没有社交生活。那么,她们做什么呢?对张爱玲来讲就是看书,大量地阅读。

黄心村考据出张爱玲从前居住的港大女生宿舍,这是在成为女生宿舍之前的建筑样貌。摄于1930年代。亚历克·库珀(Alec Cooper)私人收藏。

那时港大的课程安排应该也非常紧张,读《小团圆》有这样的印象,大家准备考试时,气氛非常恐怖。黄心村:《小团圆》前两章中,临考的女生个个叫苦连天。张爱玲选的港大文学院当年有四个不同的组合选择,她选的是Group A(第一组),主修英文和历史,是难度最高的组合。所以,即使是要把规定的主修课完成,已经花去很多时间和精力,再加上长长的课外阅读书单,她的时间安排得很满。她的英文和历史成绩很好,但中文的成绩没那么好,所以她说自己每科都拿第一,属于记忆的误差。

您前面提到的一个点特别有意思:您在张爱玲百年诞辰的时候突然意识到,原来这是张爱玲的港大,您仿佛被"打中"了。这是一种什么样的感觉?

黄心村:是被"打中"了。原因是什么?因为我之前研究张爱玲,都把她看成是上海的张爱玲。我第一次接触张爱玲是大学时,张爱玲刚刚"解冻",柯灵先生写了一篇《遥寄张爱玲》,发出一个信号:张爱玲作品可以重新出版。上海书店马上在1985年就影印出版了《传奇》,我那一册上写下的购书日期是1987年。当时觉得这书的封面实在是怪异得很,晚清仕女图,配上一个没有五官的绿幽幽的人形,鬼一样地往里探望。读起来,整本书的年代感特别模糊,完全没法定位。我心想,这是什么东西啊,怎么还有这样的文字?她真的就是这样,猝不及防地重新降临到上世纪八十年代的中国。我生长于七十年代,我们所受的教育完全没有让我们做好准备来接受这个完全不同的文字的世界、感性的世界,我就这样被"打中"了。后来拿她做博士论文选题,这是思考之后的有意选择,不算被"打中"。

炎樱设计的《传奇》增订本封面,上海山河图书公司1946年版。黄心村藏。

来了香港之后,我再次被"打中"了。张爱玲研究相比我当年写博士论文的时候已经是另一番天地了。近二十年里,遗产执行人宋以朗先生持续挖掘、整理、出版大量的手稿,她晚期写作的脉络清晰地展现了出来。这一来我就发现,原来上海的张爱玲只是张爱玲的一小部分。两年前再次"打中"我的,是一个清晰而鲜明的香港的张爱玲,而且,这个香港的张爱玲贯穿了她的全部写作生涯,自始至终,香港的张爱玲一直都在。上海的张爱玲是我们比较熟悉的,一提起她,我们就会想到海派文学,就会想起旗袍、摩登、言情这些元素。等我们看到香港的张爱玲的时候,发现原来还有这么丰富的内容。回头想想,她在上海沦陷那段时间,也是二十多岁,是她作为一个天才作家的作品井喷期;可是,理论上来说,一个作家更为成熟、完善的作品,应该是在人生的后半程。这样说来,香港的张爱玲与张爱玲的香港是一个特别有价值的题目。您写完这本书后,是不是还有意犹未尽的感觉?

黄心村:是意犹未尽,责编陈甜最明白,我常对她说:"哎呀!这个没有写进去!"书定稿之后,依然不断地有新鲜的资料涌现。比如佛朗士,我们之所以觉得他是一个传奇人物,是因为我们对他了解太少,而了解到的那些内容又特别有声有色。关于佛朗士,可以不断挖下去。对许地山的研究也远远没有做完,我希望会有年轻的学者继续做下去。研究许地山对学者的要求非常高,需要精通中文、英文还有梵文,重新去看许地山这样一个多才多艺、在多语言体系里工作的学者在二十世纪二三十年代的学术地位和学术影响,这是一个大工程,可以作为一批博士论文的题目。

对斯黛拉·本森(Stella Benson)的挖掘是我自己给自己的功课。她1944年说过那一句"外国女作家中我比较欢喜Stella Benson",一直是一个历史的悬念。大家都引用,说张爱玲最喜欢的外国女作家是本森。但是,本森究竟是谁?为什么张爱玲和她之间会发生联系?我当年写博士论文时没有解决这个问题——我研究的就是沦陷时期的上海,还写到了女作家聚谈会,可也只是提了一句,没有深究。隔了那么多年,始终无人来发掘这个课题,它等了我这么久,我觉得这是命运让我完成的功课。我花了大半年的时间阅读和梳理本森的作品和相关资料,最后写成一个三万多字的章节,却是意犹未尽,还可以做下去。

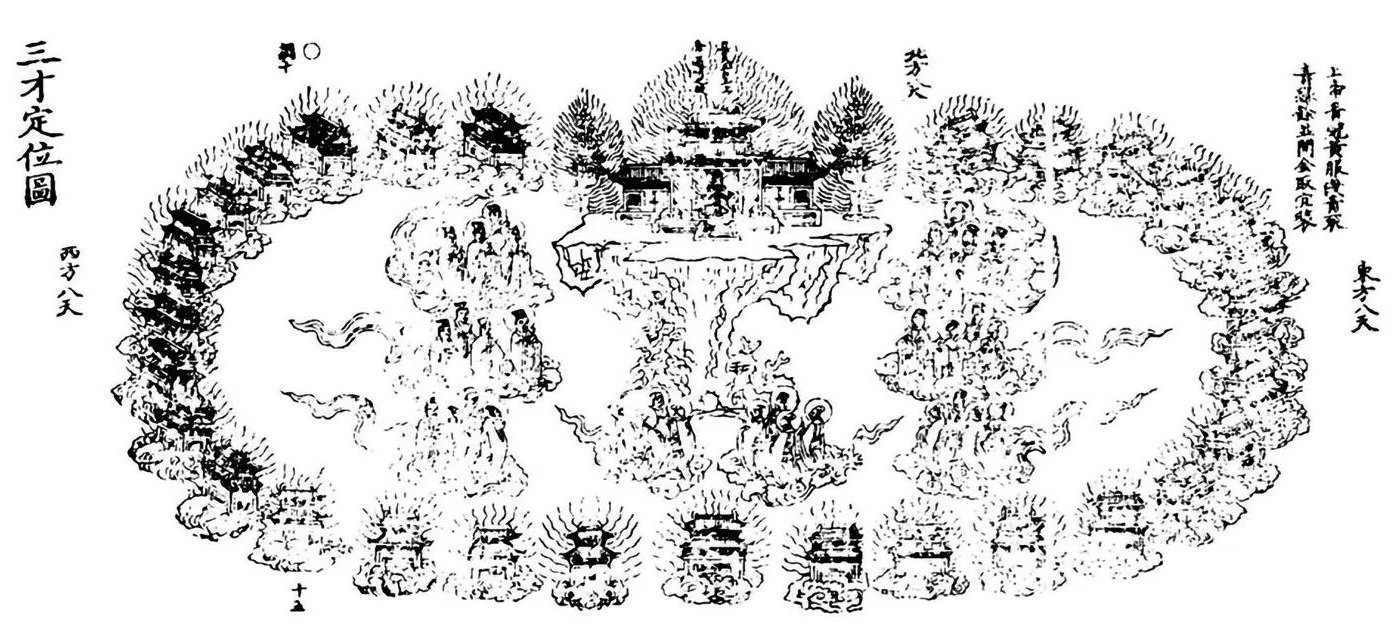

1932年,斯黛拉·本森与伍尔夫在英国南部蒙克小屋的合影。哈佛大学图书馆藏。

张爱玲背后是有一个丰富的文本参照系的,我们的梳理工作其实刚刚才开始。很多作家属于她在英文系课堂之外的阅读书单,比如毛姆,他对张爱玲的影响比本森更大。毛姆小说里人物会说的话、会做的事、会有的表情,许多都移植到了张爱玲小说里。本森和张爱玲,毛姆和张爱玲,我更愿意看成一种在世界文学场域里的"相遇"——我不用"影响"这个词。张爱玲和本森是非常偶然的相遇,和毛姆也是,而且不断地在文字的层面上撞到一起。张爱玲和毛姆的联系,目前的研究,也是止于皮毛。如果真的要深究下去,是一个很大的工程,对研究者要求极高。其他还有好多作家,像H. G. 威尔斯、萧伯纳、小赫胥黎……都是张爱玲写作参照系中重要的声音。当然,她还提到日本作家——她也读日本文学的。您书里关于本森那章我非常喜欢,有一个重要原因:她是一个女性作家,去了那么多的地方,居然还在协和医院短暂工作过。而且,您通过挖掘张爱玲的文本参照系,竟然发现了佛朗士和陈寅恪一张共同的照片,真的太有意思了。

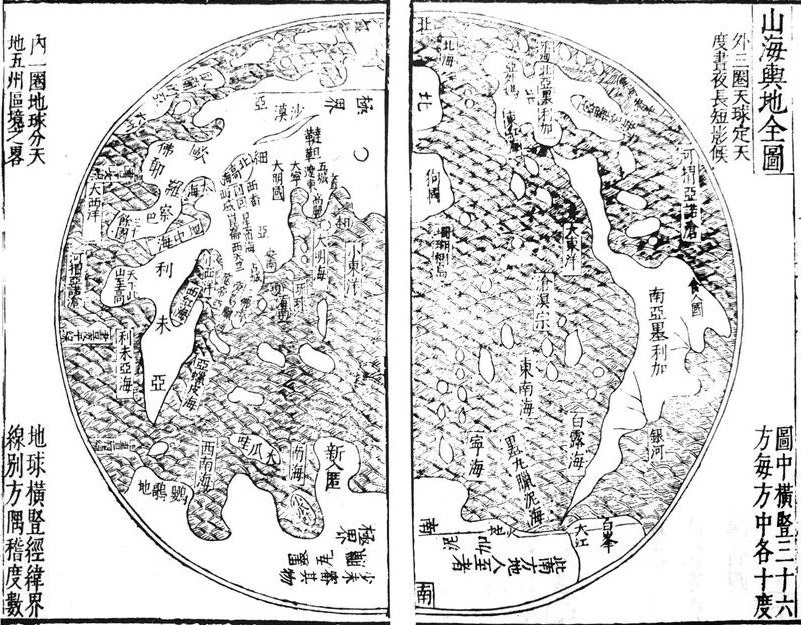

香港大学中文系师生1941年秋季合影,摄于邓志昂楼前。佛朗士坐在陈寅恪教授和精通汉学的忻祖尧神父中间。那年8月,张爱玲的中文老师许地山突然离世,校方便邀请当时滞留香港、准备远赴牛津大学担任汉学教授的陈寅恪留下,接替许地山的位置。合照摄于1941年秋天开学季,距离战争爆发只有几个月。香港大学中文学院藏。

黄心村:本森从小生肺结核,被医生预言命数不长。她没有上过正规的学校,九岁时父母让她开始写日记,才走上写作的道路。这样一个没有正式上过学的人,协和医院竟然雇她到放射科工作。她到香港拔萃男书院,学校竟然让她教各种科目,只有数学不教,她身体那么弱,还去做体育老师。她1919年离开英国,在不断的行走中看世界。不仅没有早夭,居然还活到四十一岁,几十年下来,走了那么多地方,留下那么多文字。这么一个奇人,1933年去世之后,却很快被英文世界遗忘。她的英文写作风格在她那个年代是很特别的,她在我们这个时代还会重新有读者吗?没有张爱玲,我根本也不会对本森感兴趣。本森的作品我都是去拍卖网上买的,买到的都是初版本。今后这些书会不会变得昂贵?会不会因为张爱玲的热度而被重新出版?很难说。你提到的佛朗士的照片来自港大中文学院的相册。佛朗士的右手边坐着精通汉学的忻祖尧神父,左手边是陈寅恪,但就是没有人知道中间这位当年也是一位传奇人物。我看到那张照片的时候惊呆了。找了很久,这是我见过的最清晰的佛朗士肖像了!而且他的穿着特别体面。按照张爱玲的描写,他非常邋遢,用一块暗败的绸子充当领带。中文学院合照里的他应该是穿了最好的一套行头,领带也整整齐齐的,完全看不出现实生活中是如此的不拘小节。

您前面谈到张爱玲也读日本文学,我有一种感觉,民国时期那些先接触西方文学或者学术的人,好像都不太接受日本文学,清末民初直接去日本的人倒容易受到影响,比如胡兰成——不过,他特别容易被各种东西蛊惑。尤其是他晚年在日本度过,也写了相当多的文章,对日本的感觉一惊一乍的。光凭这点来看,他跟张爱玲就是很难交流的。

黄心村:他们两个人完全是两种趣味,因为沦陷上海非常特殊的环境和气氛,才有那么一段关系。张爱玲跟胡兰成的关系我是很不愿意涉及的,我在书里只提过一次胡兰成,恨不得根本不提。张爱玲背后的文本参照系的主体部分是英语和英美文化,日语和日本文化是跟着战争进来的,是一种强迫性的、占领者的文化。对中国传统文化,张爱玲有她的距离感;其实对英美文化、英语世界,她也有距离感,对日本和日本文化的距离感自然更多。这一点,胡兰成从头到尾没法理解。张爱玲作为一个写作者的天赋所在,就是永远会保持距离感,不会因为任何原因放弃审慎的态度。跟胡兰成那段关系当中,我想她就是这样的。包括1946年初她从上海到浙南旅途中写的《异乡记》,虽然是游记,在记录的同时就把旅行经验虚构化、小说化了,将"他乡"里的"他"迅速归档。即使是非常痛苦的情感经历,她也能做到保持距离感,而且永远不忘写作的初衷。我觉得这是特别珍贵的,是胡兰成完全无法企及的。

她在《异乡记》中写到的乡下风物,比如被杀掉的猪"笑嘻嘻的……极度愉快似的",非常有她的特点。上一句可能在讽刺,下一句马上是一种淡淡的悲哀或慈悲。两种感情永远同时存在,特别动人。读她的文章,就像您刚刚说的,有一种距离感——她太敏感了,一开始就看透了一切,不会离得特别近,始终都能保持着一种独立或者说清醒。

黄心村:对,她会在两个感性世界里调整,她有很柔软的一面,有内心慈悲的一面,但是马上"酷烈"就进来了,而"酷烈"的背后又是清澈的东西。她永远可以在亮色和暗色这两个不同的感性世界里做各种各样的调整。

张爱玲谈食物的那篇《谈吃与画饼充饥》,也是比较后期的,从中能看到她不断吐槽美国的食物——如您所说,她对英文世界也始终保持距离。但就是这样一个她,在《对照记》里非常深情地写她的祖先,"他们只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次"。这里就能看到她完全没有距离感的那一部分,看到她最挚爱而又难以表达的那一部分是什么。很复杂,也很有意思。

黄心村:这句"他们只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次",我觉得其实讲的是文本的再生。死亡成为一种文本,可以重复。张爱玲很厉害的一点就是,可以把任何文本里的瞬间放回到一个非常感性的世界里,然后又可以从感性世界里抽离出来,再回到一个绝对抽象化的文本里,她在中间穿来穿去没有任何障碍。

2009年《小团圆》公开出版时,有一种批评说她写来写去就是那点事情。这一点恰恰特别动人,您在《缘起香港》就有精彩的阐述,她怎样在不同的时期、不同的文本里,反复叙述同一件事情,不断地重写自己的作品。台湾地区当时也有人抵制这本书的出版。

黄心村:我觉得《小团圆》的接受过程很有意思。书刚出来的时候,大多数人或者读不懂或者不喜欢,现在不一样了,大多数人认为这是一部杰作,至少也承认这是她的代表作。几年前,我在台湾"中研院"主持一场讨论,台湾大学外文系的学者张小虹上台发言时,对着坐在下面的宋以朗先生说,她认为《小团圆》不该出版,这是违背伦理的,这是张小虹一贯的观点。但就在这几年里,她的态度有了一百八十度的转变,她终于读了《小团圆》,认为这是一部杰作,还向宋以朗先生道歉。

记得《小团圆》刚出来的时候,还有索隐派忙着寻找书中每个角色在真实生活中对应的历史人物,很多人下了工夫去做。我自己拿到书后没有马上去看,一直放着,过了几个月才鼓起很大的勇气去看——看了以后非常难受,因为我觉得它是一种毫不留情的自我解剖。现在回头去看,宋淇1976年写信劝她不要出版《小团圆》,说时机不对,会给人误解成自传,是非常正确的。当年不是阅读这本小说的时候,直到前些年也仍然不是。但是今天确实是重读《小团圆》的好时机。

以前我认为张爱玲最好的作品是上海时期的《传奇》《流言》,现在我觉得《小团圆》是她的集大成之作——如果在张爱玲的所有作品里只能选一部代表作的话,我会选《小团圆》。而且,这部集大成之作她从上世纪五十年代就开始酝酿了,要讨论什么是"生命书写",《小团圆》绝对是"生命书写"。七十年代她写完《红楼梦魇》,就讲到《红楼梦》是小说而不是自传,提出这个论点的时候她同时在写《小团圆》的初稿,仿佛也是对她未来的读者说,我写的是小说,不是自传。她的晚期写作的脉络可以从这两部作品体现出来,几十年的苦心经营,就在《小团圆》和《红楼梦魇》的互文关系里。

您在书中提到,"《小团圆》和《易经》是小说,虚构的骨架里,细节却是精准的"。这种视角远比您说的考据和索隐更有魅力。此外,您还提到,"《小团圆》出版后,吸引了不少'索隐派',将小说中出现的人物一个一个的与张爱玲生活中出现过的人物对号入座。其实真正想探张爱玲隐私的读者,不妨在《红楼梦魇》中淘淘宝贝,兴许比为《小团圆》做索隐收获更多,且韵味无穷"。就像张爱玲看《红楼梦》一样,这个视角也可以作为我们理解张爱玲的一种借鉴。

黄心村:对。我分析《红楼梦魇》的那个章节,最早的版本写于十年前,正是《小团圆》索隐派热火朝天的时候。所以当时我说考据《小团圆》还真不如仔细看看《红楼梦魇》,《小团圆》是小说,而《红楼梦魇》则不妨读成自传,其实是在开那些索隐派的玩笑。与其费心去将小说角色与真实的历史人物一一对应,不如再回到文本,去仔细读一读写于同一个时期的《红楼梦魇》,其中有太多的个人书写,有非常非常多的生命痕迹。

您尝试还原、想象了张爱玲晚年在海外写作的书桌,您觉得张爱玲的书桌或者张爱玲的书架,如果有的话,是什么样子?

黄心村:两年前我做展览的时候,还想当然地觉得应该重建一个张爱玲书架,后来一想,不对,她根本没有书架,书看完就不要了,基本没有留下什么。她的遗物里有书,但是非常少,而且是零零碎碎的,不成系统。1968年殷允芃去麻省访问张爱玲,随后写了一篇访问记。张爱玲对此是很不屑的,认为写得不好。我觉得那篇访问记最有价值的是,让我们看到张爱玲的书桌——她在书桌上摊开的是什么?同时在进行的工作是什么?1967年赖雅去世,在张爱玲的生命中是非常重要的事件,她突然恢复了单身,而且再也不用为了谋生去写一些自己本来没计划、没兴趣写的剧本——她并不真心想要编电影剧本,不过是为了赚钱而已,因为赖雅不断地中风,需要她来支撑两个人的小家庭。但是1967年丈夫去世以后,这个问题就没有了,同时皇冠出版社又出现了,按宋淇的说法,皇冠成了她的"衣食父母"。所以,1967年之后她的生活已经不成问题了,她进入了写作高峰期:《易经》《雷锋塔》《小团圆》《红楼梦魇》,还有三篇写了二十年的短篇小说——《色戒》《浮花浪蕊》和《相见欢》;此外就是《海上花列传》的翻译,先是译成英文,又是译成国语。这一切工作都同时在她的书桌上进行。所以书桌的还原是很重要的,书架则是无法还原的。书桌的景象标志着她进入了晚期写作的高峰,我觉得这是最精彩的张爱玲。

这恰恰也是我们过去不太熟悉的,与上海的张爱玲很不一样的异乡的张爱玲。过去大家提到张爱玲,都感觉她在海外过得不太好似的。您通过再现她的书桌,再现她成熟写作期的一系列的研究、翻译、写作,非常有力地说明了她创作时的自我意识非常强烈,对自己要写什么、要写成什么样子有高度自觉。特别是她跟宋氏夫妇的那些通信,也是一个巨大的宝库。

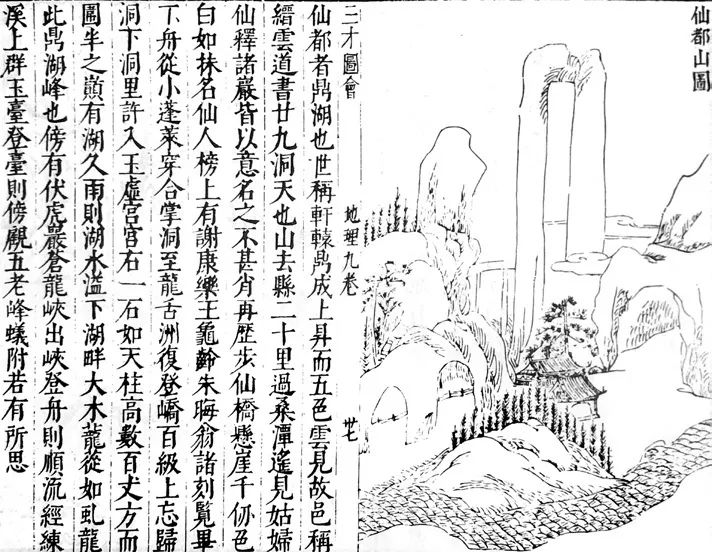

《张爱玲往来书信集》,皇冠文化出版有限公司2020年版

黄心村:这两大册书信仔细看的话,那不得了,只是真要读懂他们在讨论些什么,譬如弄明白文字背后异常丰富的各种文本参照系,对读者的要求是非常高的。这套书两年前出版,现在研究还不够。再过几年,根据书信集所提供的资料,应该会出现更多的张爱玲研究。我觉得,对写作者而言最重要的是写作自由,想写什么就写什么。经济独立不见得就是富裕,但可以不用为了钱而去写一些自己本来不想写的东西。1967年之后,张爱玲进入晚期写作的高峰期,她拥有了这种自由,而很多写作者是做不到这样奢侈的。从这一点来讲,我根本不觉得张爱玲不幸。很多人写到她的晚年,比如各种张爱玲传记老是说她孤独终老、晚景凄凉之类,如果读了她的书信集、了解她晚期写作的状况,就不会得出这样的结论。

感觉这些评论中其实是存在某种性别视角的,仿佛一个女人只要最后独自死去,就一定是非常孤独、凄凉的状态。能否请您谈谈张爱玲研究与阅读中存在的性别视角问题?

黄心村:我想到了本森。本森三十出头才结婚,在她那个年代是很晚的。她在日记里面写道:"我想有伟大的成就,婚姻是个障碍。"她说如果有一天,我变得跟常人一样,有平平常常的婚姻,过一种附庸的生活,我不会有任何生存下去的幻想。当然,她后来还是结婚了。我觉得这是张爱玲跟本森这位她最喜欢的外国女作家的共同点:她们的生活是为了写作,写作是至关重要的,即使最为伤痛的时候、感情经历最为跌宕的时候,写作的初衷永远都在。在她生命很艰难的关头,写作是一种救赎。说她凄凉也好,说她孤独终老也罢,背后是一种我们文化里根深蒂固的性别保守主义。但是,对一个纯粹的写作者而言,如果我们说"生命写作"的话,什么是最完美的?肯定跟世俗的标准不一样。至于说"孤独",我在想,张爱玲什么时候用过"孤独"这个词?《小团圆》初稿完成后,宋淇写信对她说,前两章很琐碎,读者不会喜欢的,而且都是以前写过的,从市场和读者需求的角度,建议她把前面两章删去。她回信说不能删,因为这两章是必要的,是"key to her character",是建立九莉的人物形象的关键。为什么呢?因为是"高度的压力,极度的孤独"——这里就用了"孤独"这个词。它讲的是一种特殊的情境,战争爆发,在一群陌生人里死去,亲人都不知道发生了什么,是"极度的孤独",这还不够,甚至还有"高度的压力"。此外,她还有一处讲到孤独。她说《红楼梦》是起了个大早,出现得非常早,在西方文学都没有出现这种长篇叙事文学的时候,《红楼梦》是一座孤独的高峰。一个人自由地写作,不趋求于他人意志,对这样的状态,她是不会用"孤独"来形容的。用世俗的观点来衡量她的晚年生活状态,显然不适合。张爱玲的女性主义是不明显的,可是,她的女性意识自始至终都在。

她早期有一篇曾遭批评的小说《殷宝滟送花楼会》,里面提到离婚的事情,殷宝滟劝那个女生说,"我自己就是离婚的人的小孩子,我可以告诉你,我小时候并不比别的小孩特别地不快乐"。她其实很早就借小说人物之口,谈到了自己对父母离婚的看法。

黄心村:没错,她的女性意识、批判意识自始至终都在。在1945年《纳凉会记》里,她就说过"读报纸的文字,是要在两行之间另外读出一行来的"。她从很早开始就已经下意识去瓦解各种既定的结构。她不是很自觉的女性主义者,我们不能给她贴一张"女性主义"的标签,但她肯定是用解构的方式去看待任何既定俗成的规矩。你如果给她贴标签她肯定是不干的。

她也写伤痛,我其实很早就想写一篇叫《张爱玲笔下的伤痛》,非常有意思,还在构思中。《小团圆》对伤痛的描写真的是切肤之痛,《异乡记》里也写到了伤痛。可她在书信里是不提的。宋淇、邝文美是她那么好的朋友,赖雅去世,她信中也只淡淡一句"详情下次再讲",到了"下次",没有"详情",也没有"再讲"。母亲去世,她也一笔带过。她给邝文美的信中喜欢用"低气压"这个词,信里说"最近有点低气压",其实是经历了很大的挫折。没有虚构的框架,她是不会真正谈及伤痛的。

您在书中写到张爱玲对颜色的精准观察,把她写的大海和本森写的大海对照,非常有意思。您也一定注意到了,她对声音的描写很细致,很喜欢记录不同的外语和方言,然后转换成汉字。《小团圆》中有个片断,刘氏女校里的陆先生,带着学生原地踏步,说"几夹右夹,几夹右夹"。您的母语是吴语,读到这句,您反应过来她在说什么了吗?她这种还原声音的写法,您怎么看?

黄心村:你提出了一个很重要的课题,即张爱玲文字的声音层面。我读《海上花列传》吴语本没有障碍,再对照张爱玲的国语本,就能看到她做了什么。张爱玲说她的母语是南京话,而且是被北边话和安徽话冲淡的南京话,是她自己把上海作家这张标签给撕掉了。吴语其实是她的第二语言,学到近乎母语(near native)的程度,正因为是学来的,才能辨析母语和国语之间的差别,才可以做翻译。如果吴语是她从小成长的那个环境里的语言,她不会有那样的自觉性。

声音这个话题太有意思了。我一直很想知道,张爱玲说话是什么样的声音。殷允芃在访问记里说,她是北京话带点安徽口音。我很好奇,殷允芃是一个台湾的女学生,她怎么听得出张爱玲的安徽口音?是不是她的生活环境里有籍贯安徽的外省人?白先勇说张爱玲是淡淡的京腔,还有人说她的国语说得很标准——我想,说张爱玲国语标准的人,自己肯定是有口音的。我也在想象,张爱玲的英语是什么样的。她的中学圣玛利亚女校是美国圣公会创办的,到了港大,又进入了一个英国音的世界,她又在美国住了这么多年。有人说她虽然在美国住了很多年,英语仍然带有英国口音。她的声音是在一个多语言、多文化的环境里形成的,一定是多声道而不是单声道的:有时候是安徽话,有时候是南京话,有时候是上海话,有时候又是很纯正的京腔,然后是英语——英国英语、美国英语,还有就是洗掉了英国音和美国音的那种分不清楚、没有明确标签的英语。她不会被某个地区限定。她赴美途中经过日本写的一封信特别有意思,她就有本事用自己掌握的那么一点日语口语逛街、打车,还去买东西。她在《重访边城》中写在台湾听到山地人说日语,这是声音记忆,唤回了一种久远的语言,战争时期跟着隆隆炮火进来的、强制要学的日语课的声音出来了。声音先于影像和文字。

说到张爱玲这封信,是1955年秋天她坐上美国克里夫兰总统号邮轮兴致勃勃奔向美洲大陆的时候,写给宋淇和邝文美的第一封长信,其中一个特别有意思的地方是,它把战前、战时和战后整个连在一起,有一种历史眼光在里面,而且空间感特别强,那么简短的描写,你就可以看到1955年日本已经走出战后的阴影,正处在经济快要飞跃的关口,恰恰在那个时候,就像我在书里写的,张爱玲看到的是美国文化渗透下的日本,是她即将要去的美国的文化预演。她写1955年在大阪街头,她看到电视里正在放足球赛,电视的黄金时代即将到来,这是美国文化渗透到了美国占领下的日本。日本对她来讲是一道桥梁,是一片大洋隔开的两个世界之间的一个连接点。她在那个节骨眼上,看到了一张战后新版图。我这样看那封信,觉得特别有意思。

前面您谈到了张爱玲的英语口音,那么,她的英语写作的特点是什么?

黄心村:我曾经不是很喜欢她的英语。读《易经》《雷锋塔》的英文原文,真的用了很大的耐心,我觉得读起来不是很容易,她的英文很难把你抓进去。但是我读了本森的作品之后,就完全理解她的英文是哪里来的,她们俩太像了,真的就是那个年代的典型的英文写作。之所以觉得难以进入,是因为本森这样的参照系已经被遗忘了,但是如果把本森重新找回来,张爱玲的写作就有了她的上下文,就有了来源。所以,像本森这样的作家非常重要。

能否请您谈谈张爱玲的美学追求?

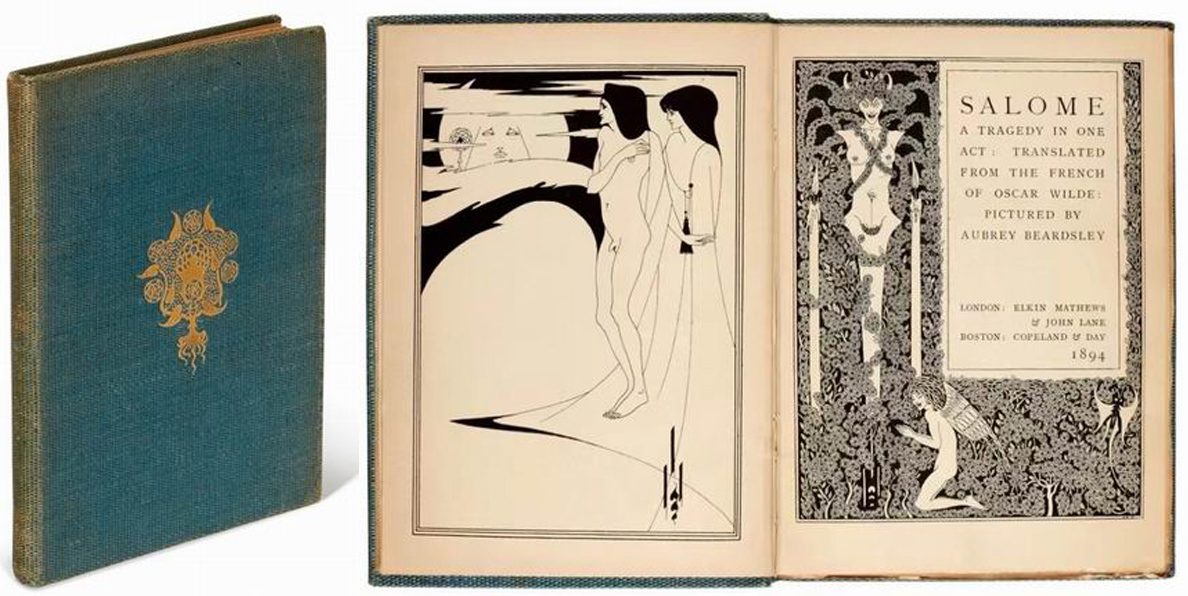

黄心村:因为那个非常特殊的环境和时代背景,张爱玲形成了一种对我而言非常奇特的美学追求。历来大家都把张爱玲想象成一个民国的旗袍女子,实际上她在美学上追求的东西怪异得多,她与李香兰那张合照里穿的裙子就非常奇特。我把它视为一种"坎普"。她的"坎普"就是在沦陷时期的上海与炎樱一起炮制出来的一套美学追求,里面有东洋摩登的东西,也有她们理解的奥斯卡·王尔德的那种新艺术运动以来的唯美和颓废。这是她们所理解的一种标新立异的风格,与时代有那么一点差距,但与时代又是分不开的,因为没有那个时代就没有这样一种美学追求。

张爱玲自己也很喜欢看一些设计作品。

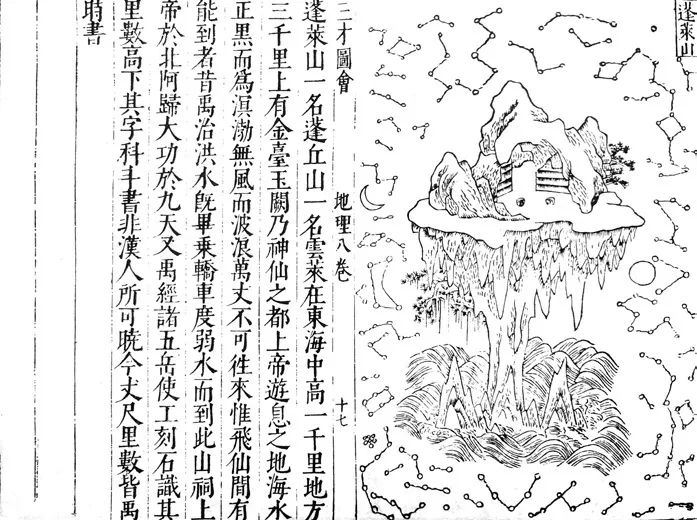

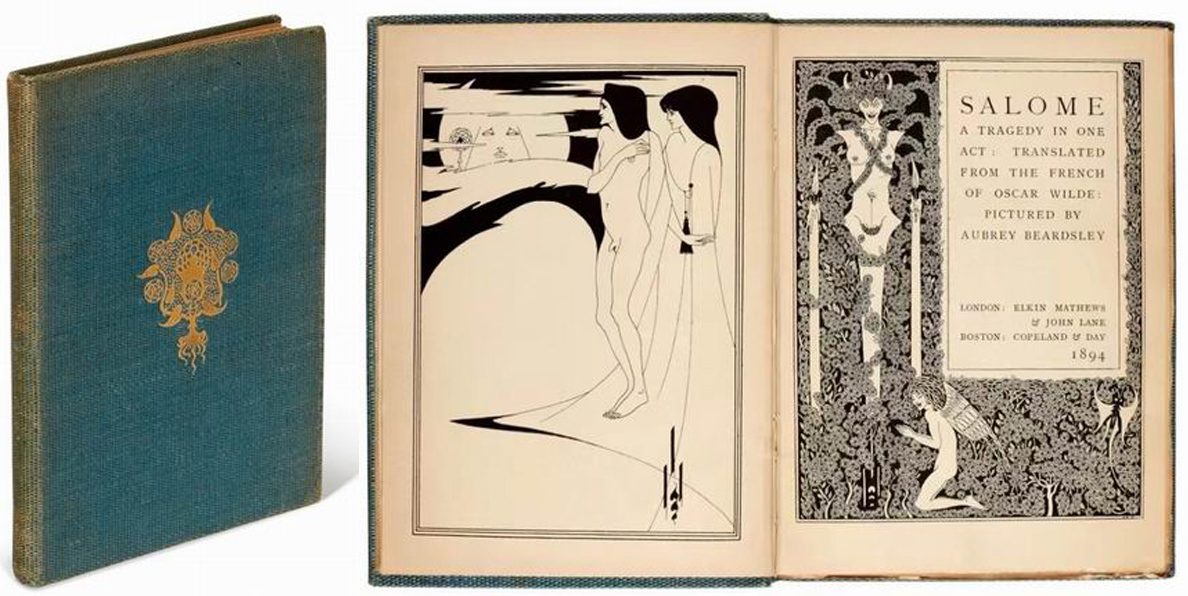

黄心村:是的。《小团圆》和《易经》里都有这样的场景,开战之后,那些教授家里都人去楼空,小说中的年轻的女主人公在教授的书架上找到一本奥斯卡·王尔德的《莎乐美》,她没有将整本书带走,只是把比亚兹莱的插画撕下来带走。是不是真事,我不知道,很可能是虚构,但是很有意思。比亚兹莱对她本人的画作有没有影响,我觉得还可以继续研究。从视觉文化的角度,往下挖掘她背后的参照系——这个参照系不一定是文本的,也有图像。

1894年初版《莎乐美》封面及内页,插图由比亚兹莱绘制。

张爱玲对食物的书写也很有意思。她遇到一个上海人房东,也算是故乡来人,给她送吃的,她花了很多笔墨记录那个人说了什么。她那篇《谈吃与画饼充饥》也淡淡提到一句,说在海外吃火腿什么都不太行,要说好吃还是故乡的食物比较好吃,然后话锋一转:不要寄粮包,也没有什么亲戚可以寄粮包。这让我特别有共鸣。黄心村:张爱玲的食物书写跟别人是不一样的,她的食物书写大多没有那样美好,我用的形容词是"酷烈":特别尖锐、犀利的食物书写。她在晚期散文《重访边城》和《谈吃与画饼充饥》里都写到在香港重新寻找当年的食物,非常惨不忍睹的经验——面包里可以拉出一根淡黄色的卷发。所以她在香港听到所谓乡音,有人谈生意用上海话,觉得是一件非常恐怖的事情,而食物又这么惨不忍睹,让她觉得要赶紧离开,用她自己的说法是"皇皇如丧家之犬"。香港既然是这样了,就没有必要再来,所以才有诀别。她提及的食物不是什么精致的美食,都是街边小吃,不见得好吃,也肯定不好看。她笔下的食物记忆,也是一种异乡的记忆,从一个异乡到另一个异乡,对她而言,唯一的家园在文字里,是《红楼梦》,是《海上花列传》,是《醒世姻缘传》。我觉得张爱玲是没有归属性的。上海也好、香港也罢,对她来说都是永远的异乡。如果我们放弃追究张爱玲到底是上海的张爱玲还是香港的张爱玲,再回头来重新阅读张爱玲,并构思一个新的框架,整个世界就打开了。

您在书的后记中讲到,"张爱玲从来就不是目的,也不是终点,而是一个窗口、一套方法,一条蹊径,从张爱玲重新出发,我想看看她还能将我们带到多远",能否请您谈谈对今后张爱玲研究的展望?

黄心村:因为我的研究是比较文学的范畴,我还可以继续地深挖她的文本参照系,这是无边无际的,可以展开一张非常多样化、非常广阔的文学关系网。视觉方面,张爱玲和图像的关系也可以往下挖,《缘起香港》里还没写够。至于张爱玲研究作为一个学科、作为人文研究的一个分支会有怎样的发展,我想说有千千万万种可能性,正如林奕华在谈到改编张爱玲之难时说的,有"千千万万的张爱玲们"。